|

|

6月23日は「ヌチぬスージ」祭りを! 今日は慰霊の日。多くの人がゆかりの地をまわる。

みなさんは今日、どう過ごしますか。

今日は慰霊の日。多くの人がゆかりの地をまわる。

みなさんは今日、どう過ごしますか。10年ほど前の6月23日、 魂魄の搭にやってくる人たちに声をかけたことがある。 「どなたを亡くされたんですか」 「息子です」 「おいくつでしたか」 「19歳です」 当時の私(変酋長)よりずっと若く亡くなっていた。 質問が過去形なのに対して、返事は現在形だ。 遺族の心の中では今も生きているのだと感じた。絶句して立ち尽くす。 またまた10年ほど前の話。 那覇市内の公民館で沖縄戦の写真展が開かれた。 一人のおばさんが写真に向かって合掌している。 長い長い合掌だ。涙を抑えられなくなったのだろうか、 前かがみになる。 たまたまその様子を見て、震える手でシャッターを押した。 その写真をここに初公開する。その時の気後れや後ろめたさ、 小さな心の痛みを今でも思い出す。 沖縄は祈りの島である。6・23に向けた平和学習が盛んだ。 たくさんの県民が亡くなった沖縄がやらないでどうすると思う。 でも、「慰霊」だけではなく 「お祭り」をしてもいいのではないか。そういう動きはすでに あるものの、ここであらためて提案しておきたい。 敗戦の混沌と絶望が入り混じった時代に 照屋林助さんとその師匠・小那覇舞天さんは石川の街を歩き、 ヌチぬスージ(いのちの祝い)の芸を披露してまわった。 「たくさんの人が亡くなった戦世だったのに、 そんなことをしていると、みんなに叱られますよ」 と言われた舞天さんは、 「たくさん死んだのに皆さんは生き残っている。 生き残った人が命の祝いをしなければ、死んだ人に申し訳がない。 生き残った人が沖縄をこれから築いていくのだから」 と語ったという。これである。 6月23日に「ヌチぬスージ」祭りを開きたい。 沖縄の音楽家たちに楽しい演奏をしてもらい、 命の喜びをみんなで分かち合う場をつくれないものか。 イメージとしては「魂魄の搭」の祭り版ね。 那覇市は「10・10空襲」に重ねて、 毎年10月10日に那覇の大綱引きをしている。 悲惨な歴史と祭りの組み合わせの好例だ。  県内各地では6・23にいろいろな催しが開かれてきたけれど、

もっともっともーっと大きな場が欲しいと思う。

入場無料。音楽家は無償参加。裏方スタッフはボランティア。

運営費は企業の協賛金で賄う。もちろん毎年続ける。

県内各地では6・23にいろいろな催しが開かれてきたけれど、

もっともっともーっと大きな場が欲しいと思う。

入場無料。音楽家は無償参加。裏方スタッフはボランティア。

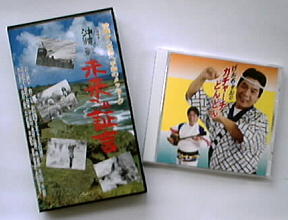

運営費は企業の協賛金で賄う。もちろん毎年続ける。ただし、音楽家は厳選せざるを得ない。でないと人が集まらない。 沖縄らしい音楽にこだわっているプロがいい。 祭りの趣旨から考えても常識に照らしても、 沖縄戦を茶化すような歌を歌う人には遠慮してもらう。 ショーや踊りがあってもいい。こんなお祭りなら、 沖縄戦で亡くなった人たちも今を生きる人たちもきっと喜んで くれると思うんだけどなぁ。 とはいえ、そんなに簡単にコトは運ばないので、 今年は一人ひとりが「ヌチぬスージ」祭りを個人開催してみてはいかが? 私はビデオで「沖縄戦・未来への証言」を見て、 そのあと前川守賢さん作詞作曲の「カチャーチどんどん」を歌い、 踊るつもり。 |

|

|

|

|

|

©2001, 有限会社沖縄王 |